这是一个在直播行业非常常见的问题,答案也比较复杂,不能简单地用“能”或“不能”来回答。

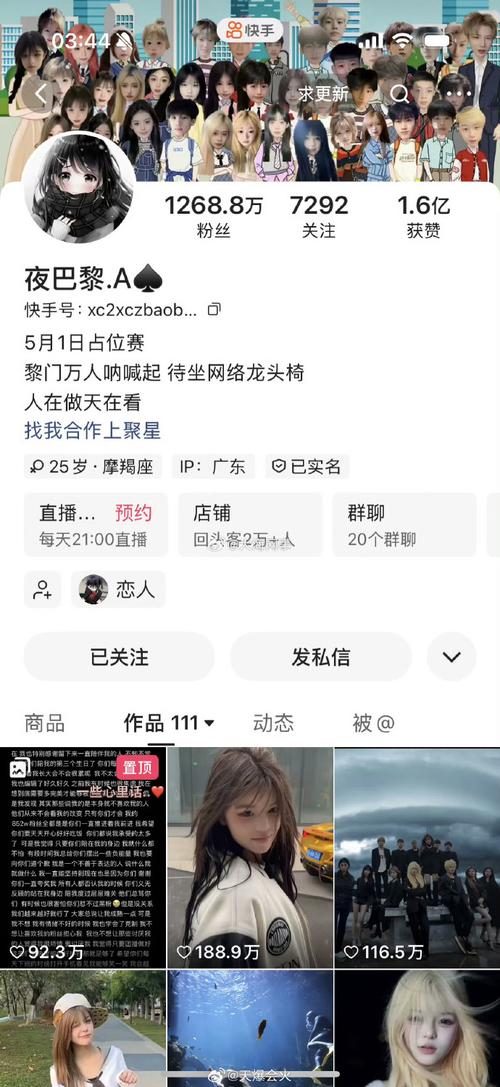

(图片来源网络,侵删)

我会从几个层面为你详细解释:

可以买,但强烈不推荐。

购买粉丝在技术上完全可行,但在实际运营中,弊远大于利,这更像是一种“饮鸩止渴”的行为,可能会给你的直播事业带来毁灭性的打击。

粉丝是怎么“买”来的?(粉丝的类型)

当你花钱购买粉丝时,你买到的其实不是真正的“活人”粉丝,而是以下几种类型的账号:

(图片来源网络,侵删)

僵尸粉

- 特点:这些是没有任何真实行为的“死”账号,它们不会进入你的直播间,不会给你点赞、评论、送礼物,甚至可能连头像和简介都是默认的。

- 作用:仅仅是为了让你的粉丝数字看起来好看一些,提升一种“虚假的繁荣感”。

- 危害:一旦平台进行数据排查,这些僵尸粉会被大规模清理,导致你的粉丝数一夜之间“断崖式”下跌,非常难看。

机器人粉

- 特点:比僵尸粉更“高级”一点,是程序控制的账号,它们可能会在直播时自动进入直播间、自动点赞、甚至自动刷一些简单的、无意义的评论(如“主播好棒”、“666”)。

- 作用:营造一种直播间很热闹、互动率很高的假象,可能会吸引一些真正的路人用户短暂停留。

- 危害:

- 行为模式高度统一:所有机器人的行为都非常规律,很容易被快手等平台的反作弊系统识别出来。

- 无效互动:它们送的“礼物”可能是平台不承认的虚拟道具,评论也是无意义的垃圾信息,对直播间氛围和主播成长毫无帮助。

- 封号风险:一旦被系统判定为“刷量”,轻则清空虚假数据,重则直接限制直播功能甚至永久封禁账号。

任务粉/水军

- 特点:这是最“真实”的一种,但也是问题最多的一种,他们是真实的人,但进入你的直播间是来完成任务的,平台会给他们下达指令,进入XX直播间停留3分钟”、“给主播点个赞”等,完成后他们会获得几毛到几块钱的报酬。

- 作用:在短时间内快速提升直播间的人气、点赞、评论和粉丝数。

- 危害:

- 毫无忠诚度:任务完成后他们会立刻离开,甚至可能还会举报你刷量。

- 数据不真实:他们不会对你的内容产生真正的兴趣,不会成为你的忠实粉丝,更不会为你带来任何商业价值。

- 极易被识别:大量用户在短时间内涌入直播间,行为模式(如同时进入、同时离开、评论内容雷同)非常可疑,是平台打击的重点。

为什么强烈不推荐买粉丝?

平台严厉打击,风险极高

(图片来源网络,侵删)

- 快手算法非常智能:它有一整套复杂的反作弊和数据清洗机制,购买粉丝的行为一旦被发现,后果非常严重。

- 惩罚措施:轻则清空所有虚假粉丝和互动数据(你一夜回到解放前),重则限制直播功能、降权推荐、甚至永久封禁账号,对于主播来说,账号被封意味着所有努力付诸东流。

数据虚假,毫无价值

- 虚假繁荣:高粉丝数但低在线、低互动,这种“僵尸粉”直播间会给真正的潜在粉丝一种“这个主播很冷清”的负面印象,反而会劝退他们。

- 无法变现:广告商、品牌方在选择合作时,看的不仅仅是粉丝数,更重要的是粉丝画像、互动率、转化率等核心数据,一个全是僵尸粉的账号,在商业上毫无价值,没人愿意合作。

破坏账号生态,扼杀成长

- 算法误判:平台算法会根据你的直播数据(如观众留存率、互动率)来决定是否将你推荐给更多人,购买来的低质量粉丝会拉低这些关键数据,导致算法认为你的内容不受欢迎,从而减少对你的自然推荐,让你的直播间越来越冷清,陷入恶性循环。

- 失去真实反馈:真正的成长来自于与真实粉丝的互动,他们的评论、建议和需求是你优化内容、提升直播技巧的唯一途径,买来的粉丝让你完全失去了这种宝贵的反馈机会。

真正有效、安全的涨粉方法是什么?

与其花钱买一堆“假朋友”,不如脚踏实地去交“真朋友”,以下是一些经过验证的有效方法: 为王,垂直深耕**

- 找到你最擅长、最感兴趣的领域(如美食、才艺、搞笑、知识分享等),并持续输出高质量、有创意的内容,这是吸引粉丝的根本。

积极互动,建立社群

- 在直播和短视频中,积极回复粉丝的评论和私信,记住老粉丝的名字,让他们感受到被尊重和重视,这种情感连接是留住粉丝的关键。

学习平台规则,用好工具

- 了解快手的推荐机制和热门玩法,合理使用直播挂件、贴纸等功能,参与平台发起的话题挑战和活动,可以获得额外的流量曝光。

稳定直播,养成习惯

- 保持固定的直播时间,让粉丝知道什么时候可以找到你,规律的直播有助于培养粉丝的观看习惯,提高粉丝粘性。

短视频引流直播

- 在发布短视频时,可以在文案或结尾引导用户“关注我,每晚8点直播间不见不散”,将短视频的流量有效转化为直播间的观众。

跨平台联动

- 如果你在其他社交平台(如抖音、小红书、微博)有自己的账号,可以进行宣传,将粉丝引导至快手直播间。

购买粉丝是一条看似捷径,实则死路一条的道路。 它不仅会让你面临账号被封禁的风险,更会摧毁你账号的健康度和长期发展的可能性。

对于快手主播来说,最宝贵的资产不是冰冷的数字,而是真实、活跃、有忠诚度的粉丝群体。 把时间和精力投入到打磨内容、真诚互动上,这才是实现长期、健康发展的唯一正道。