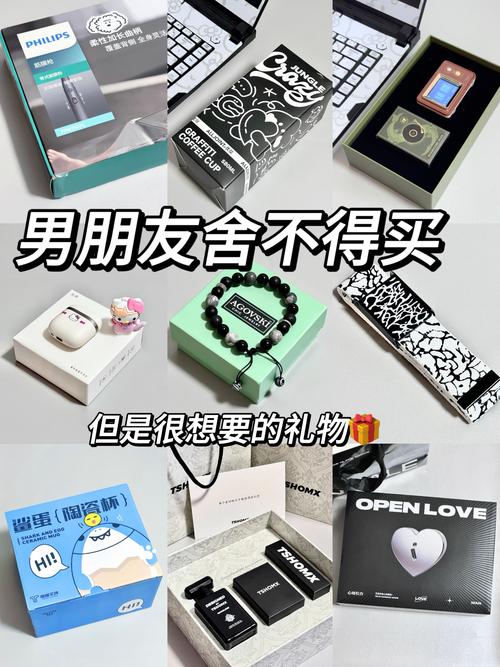

热门DIY礼物清单(附抖音热门标签)

这些礼物在抖音上非常受欢迎,因为它们颜值高、寓意好,而且制作过程有成就感。

(图片来源网络,侵删)

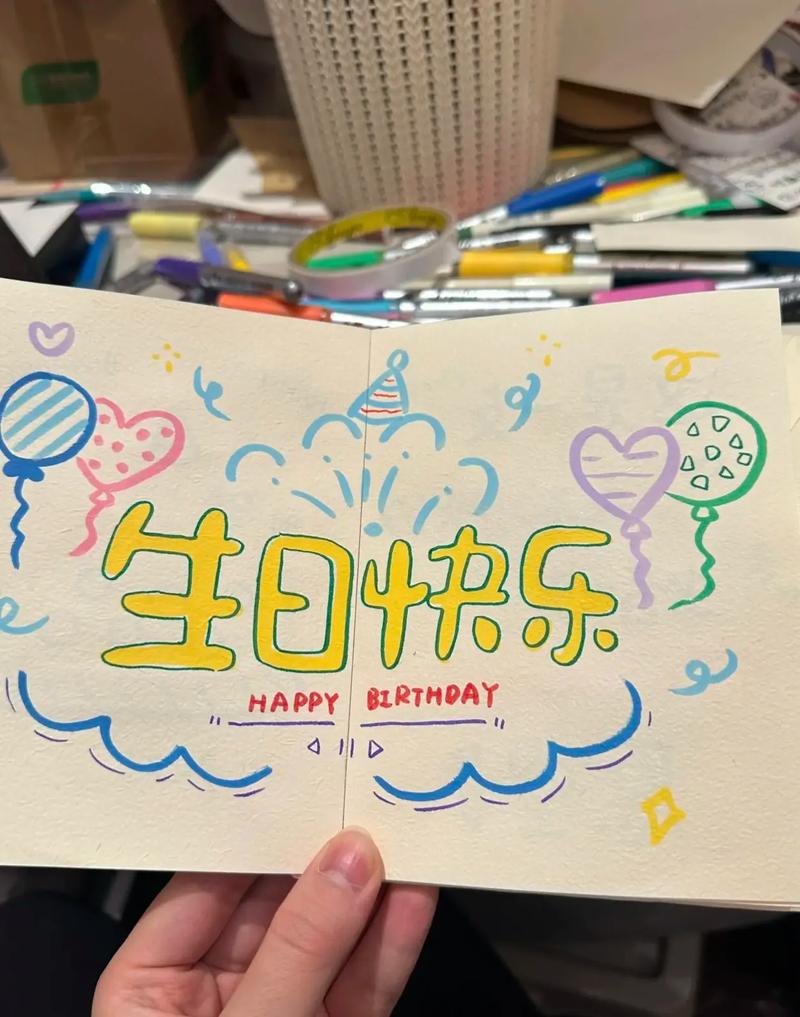

🎁 照片/回忆类(永不过时,主打一个回忆杀)

-

回忆相册 / 照墙

- 收集你们的合照、电影票、景点门票、聊天截图等,制作成一个精美的相册或照片墙。

- 抖音看点:制作过程(布局、装饰)、成品展示(配上浪漫BGM)、翻看时的感动瞬间。

#男友礼物#DIY相册#我们的故事#情侣日常#手工礼物- 进阶版:做成“刮刮乐”相册,用银色涂层覆盖照片,让他一点点刮开惊喜。

-

情侣手账本

- 一起记录恋爱中的点滴,可以写上想对他说的话、未来的计划、贴上各种可爱的贴纸。

- 抖音看点:手账本的精美内页、书写的特写、共同完成一本书的温馨过程。

#情侣手账#DIY手账#浪漫#记录生活

-

星空灯 / 投影仪

- 买一个星空灯的DIY材料包,将你们的合照或情话刻在亚克力板上,放在星空灯里。

- 抖音看点:黑暗中点亮星空灯的瞬间,照片或文字清晰浮现的画面,氛围感拉满。

#星空灯#氛围感礼物#DIY投影仪#浪漫到极致

🎁 实用生活类(贴心又温暖,让他用的时候总能想起你)

-

手工皮具体验(钥匙扣/卡包)

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 购买DIY皮具体验包,亲手为他缝制一个独一无二的钥匙扣、卡包或皮带。

- 抖音看点:专注的制作过程(敲打、缝线、打磨)、成品质感特写、成品与他的搭配。

#DIY皮具体验#手工皮具#男友礼物DIY#高级感礼物

-

手工皂 / 香薰蜡烛

- 选择他喜欢的香味(如木质调、海洋调),制作成皂块或蜡烛,可以在上面刻上他的名字或缩写。

- 抖音看点:融化原料、滴入香精、加入干花的治愈过程,成品凝固后的精美样子。

#手工皂#香薰蜡烛#治愈系手工#礼物DIY

-

定制T恤 / 帽子

- 买一件纯色T恤或帽子,用纺织颜料、烫画纸或刺绣的方式,印上你们的专属图案或情话。

- 抖音看点:设计图案、上色/烫印的过程,成品上身效果展示。

#情侣T恤#DIY改造#定制礼物#潮流穿搭

🎁 创意/游戏类(有趣又好玩,适合爱玩游戏的男友)

-

“爱情兑换券”

- 制作一套精美的卡片,每一张都是一种“特权”,如“免生气券”、“按摩服务券”、“听我话一天券”、“陪我看电影券”等。

- 抖音看点:设计兑换券的创意、展示各种有趣的“券”、他抽券时的搞笑反应。

#爱情兑换券#创意礼物#搞笑情侣#DIY游戏

-

“情侣问答”手札

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 准备一个本子,写下一些关于你们的问题和答案,我们第一次见面是什么感觉?”“你最喜欢我的哪个瞬间?”,让他来回答。

- 抖音看点:出题的可爱、他认真思考的样子、对比答案的趣味或感动。

#情侣问答#趣味挑战#恋爱小技巧#DIY互动

-

游戏主题DIY(如Minecraft像素画)

- 如果他喜欢玩游戏,可以为他做一个游戏相关的礼物,比如Minecraft的像素画、英雄联盟的英雄模型、原神的立牌等。

- 抖音看点:用积木或像素块一点点搭建的过程,最终还原游戏角色的成就感。

#游戏礼物#Minecraft#像素画#男友的礼物

如何让你的DIY礼物视频在抖音更火?

- 黄金3秒:视频开头一定要抓住眼球!可以是成品的惊艳特写,也可以是你制作时专注的侧脸,或者一个悬念(“猜猜我给男朋友准备了什么?”)。

- BGM是灵魂:选择符合视频氛围的音乐,温馨浪漫的用《慢慢喜欢你》这类,可爱俏皮的用抖音热门甜歌,治愈系的用Lo-fi音乐。

- 过程要治愈:加速展示重复但美好的动作(如缝制、涂色),配上ASMR音效(如剪刀声、胶带声),非常解压。

- 文案走心:文案不要只写“送男友礼物”,可以写“想把世界上所有温柔都给你”、“这个礼物,藏着我说不出口的爱”等,引发共鸣。

- 互动引导:在结尾可以提问,如“你们还想看什么DIY礼物?”“快@你的那个他!”增加评论和转发。

- 标签精准:使用上面提到的热门标签,增加曝光机会。

制作小贴士

- 提前准备:列好清单,买齐所有材料,避免中途手忙脚乱。

- 发挥创意:不必完全照搬,加入你们自己的元素,比如他的爱好、你们的专属梗。

- 包装加分:一个用心的包装能让礼物瞬间升级!可以用麻绳、牛皮纸、干花进行装饰。

- 最重要的是心意:礼物是载体,你付出的时间和爱才是最珍贵的,无论手艺好坏,他收到时一定会非常感动。

希望这份攻略能给你带来灵感!祝你和你的男友幸福美满,你的DIY作品在抖音大火!🔥